por Florencia Vizzi

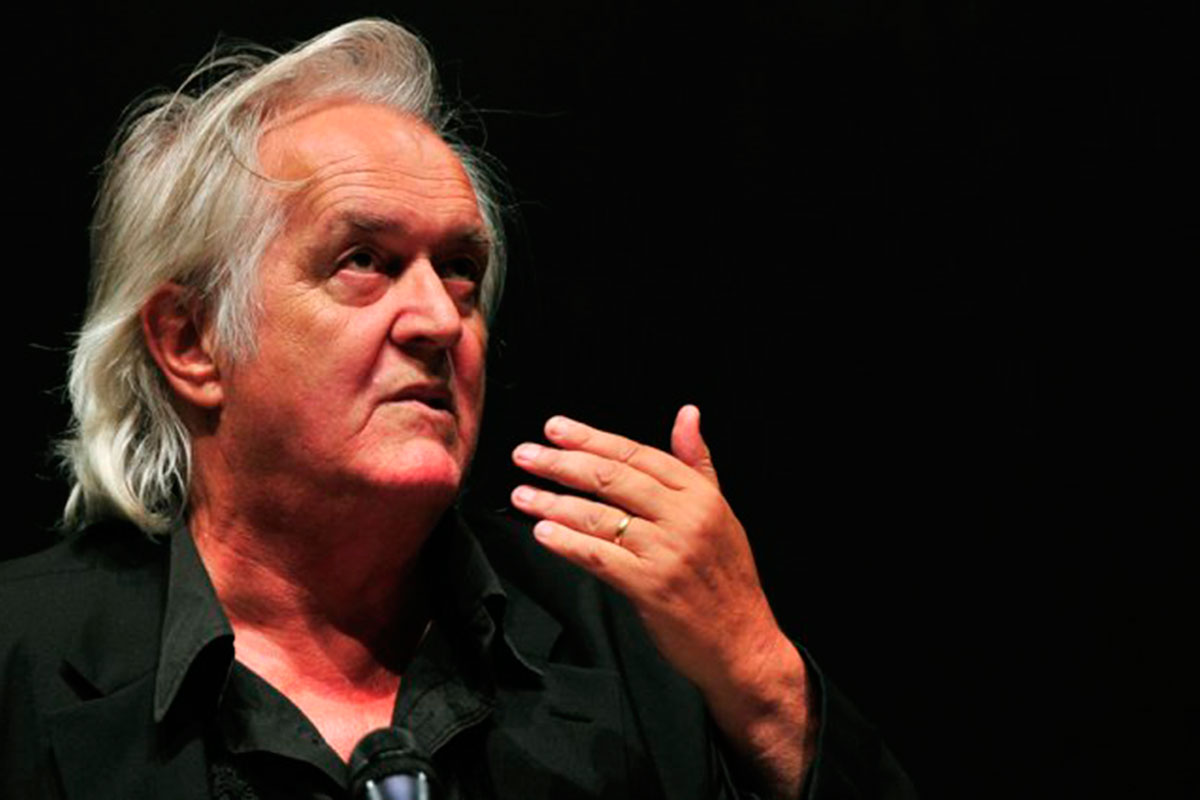

Arenas movedizas… ese era el temor atávico de Henning Mankell cuando era tan sólo niño, ser engullido por una de esas extensiones y desaparecer sin dejar rastro. Esa fue su última obra, Arenas movedizas, y su trinchera de resistencia ante una enfermedad que acabaría engulléndolo, como las míticas arenas que no existen.

Su legado sin embargo, perdurará, y es posible, que sólo mucho, mucho después de haberse dado esta noticia, pueda dimensionarse cuan invalorable ha sido, a la altura de Chandler, Hammet y otros clásicos del género.

“Escribir es iluminar con una linterna los rincones de penumbra”, declaró alguna vez, y eso es lo que reflejó toda su obra.

Autor de la más famosa serie policíaca contemporánea, en la que dio vida a Kurt Wallander, tal vez uno de los inspectores más memorables del género, en el cual supo delinear un personaje pleno de complejidades y contradicciones absolutamente humanas, gruñon, honesto, solitario, intuitivo, profesional, un “duro” lleno de sensibilidades, Mankell fue además un impecable narrador, con una capacidad sin límites para crear atmósferas y personajes minuciosamente bosquejados, y queribles, aún en sus más íntimas miserias, queribles, por humanos, imperfectos y empáticos.

Mankell, fue mucho más que un fabuloso escritor, comprometido social y políticamente con su entorno y su época, compromiso que podía entreverse en cada una de sus novelas, no desde lo meramente discursivo, sino desde su mirada profunda a los dramas humanos de su país y la Europa contemporánea, y su capacidad de escribir sobre ellos y denunciarlos. Fue un hombre que, cotidianamente daba sus batallas en pos de mejorar aquello que le dolía y criticaba (tal vez por esa coherencia cívica sus historias son tan creíbles y hacen mella en quien lo lee), por eso, durante más de la mitad de su vida, repartió su tiempo entre Suecia y África. Como solía decir, vivía “con un pie en la nieve y otro en la arena”. Sentía un amor desesperado por ese continente, en el cual, vivía seis meses al año, la mayoría de los años, en Maputo, donde dirigía el primer teatro profesional de Mozambique, el Teatro Avenida, que ayudó a construir a lo largo de un cuarto de siglo y para el que también escribía.

“África me ha hecho un mejor escritor, un mejor europeo y sin duda, una mejor persona”, señalaba siempre que podía. Aparte de sus actividades teatrales, Mankell desarrolló en África una importante labor benéfica, incluido el proyecto «Memory Books» (Libros de la Memoria), que ayudaba a los padres que morían de sida a dejar algo de sí mismos en un texto que en el futuro podrían leer sus hijos.

Entre otras actividades militantes, montó una editorial, Leopard, en la que publicó a muchos autores del tercer mundo, participó en la escuadrilla que quiso romper el bloqueo al pueblo palestino y en sus colaboraciones en prensa siempre dejó claras denuncia de las injusticias y los abusos de una sociedad, la sueca y la occidental, demasiado segura de sí misma y no tan perfecta como suele creerse.

Fue traducido a más de cuarenta idiomas, y además de la serie del inspector Wallander, iniciada en 1990, con títulos inolvidables como El hombre sonriente, Pisando los talones, Cortafuegos, El hombre inquieto, ha sabido construir historias íntimas y maravillosas, como Daisy Sisters, Tea Bag, Zapatos Italianos o Hijo del Viento. Claro que este recuento, es sólo una muy pequeña parte de su obra, que superó las cuatro decenas, entre novelas y obras teatrales.

Amén de todo ello, leer a Mankell es un placer ineludible. Un escritor subyugante, cuyas historias, policiales o no, tienen un efecto adictivo, y una vez terminadas, siguen retumbando en la cabeza de los lectores por largo tiempo, por su estilo, por su maestría y por su mirada algo irónica, un poco cínica a veces, pero, siempre, profundamente humana.